2024.2.6 Wed.

1月も本校では皆様に紹介したい取り組みがたくさんありました。私も資料作りや、出張で更新が遅れてしまいました。先月分をまとめて紹介します。

また、2月16日(木)の河北ウィークリーと2月下旬の河北新報でも本校の紹介が掲載されます。是非、ご覧ください。

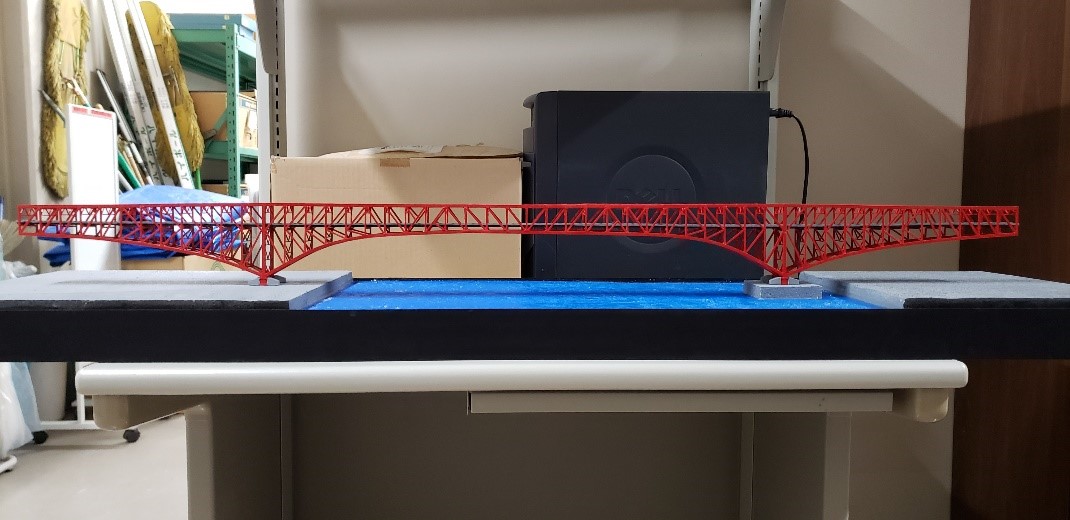

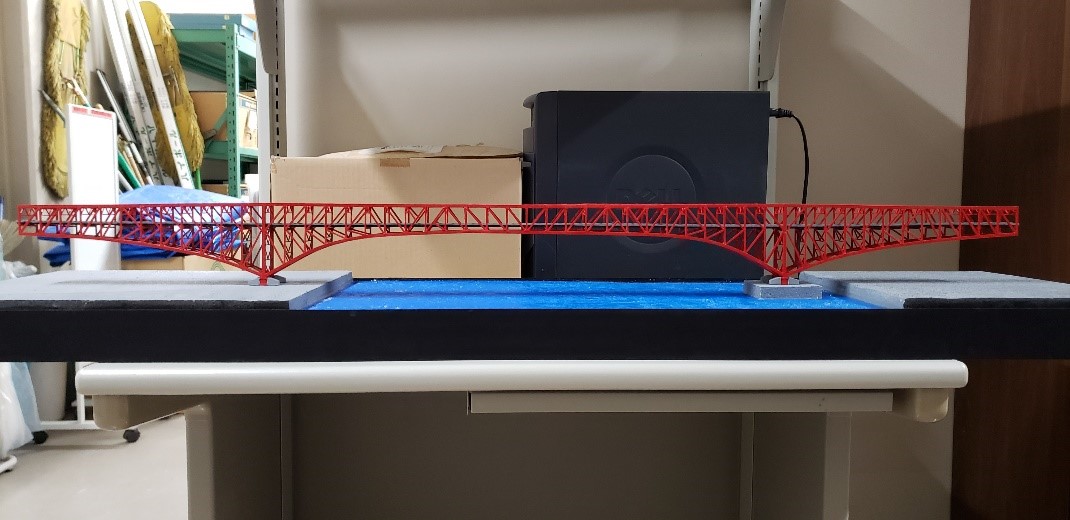

土木科3年生模型班作成(港大橋) 橋梁模型コンテストエントリー作品完成。

見事な出来栄えでした。2月15日(木)に結果発表。

念願の最優秀賞。取れないかなぁ。

|

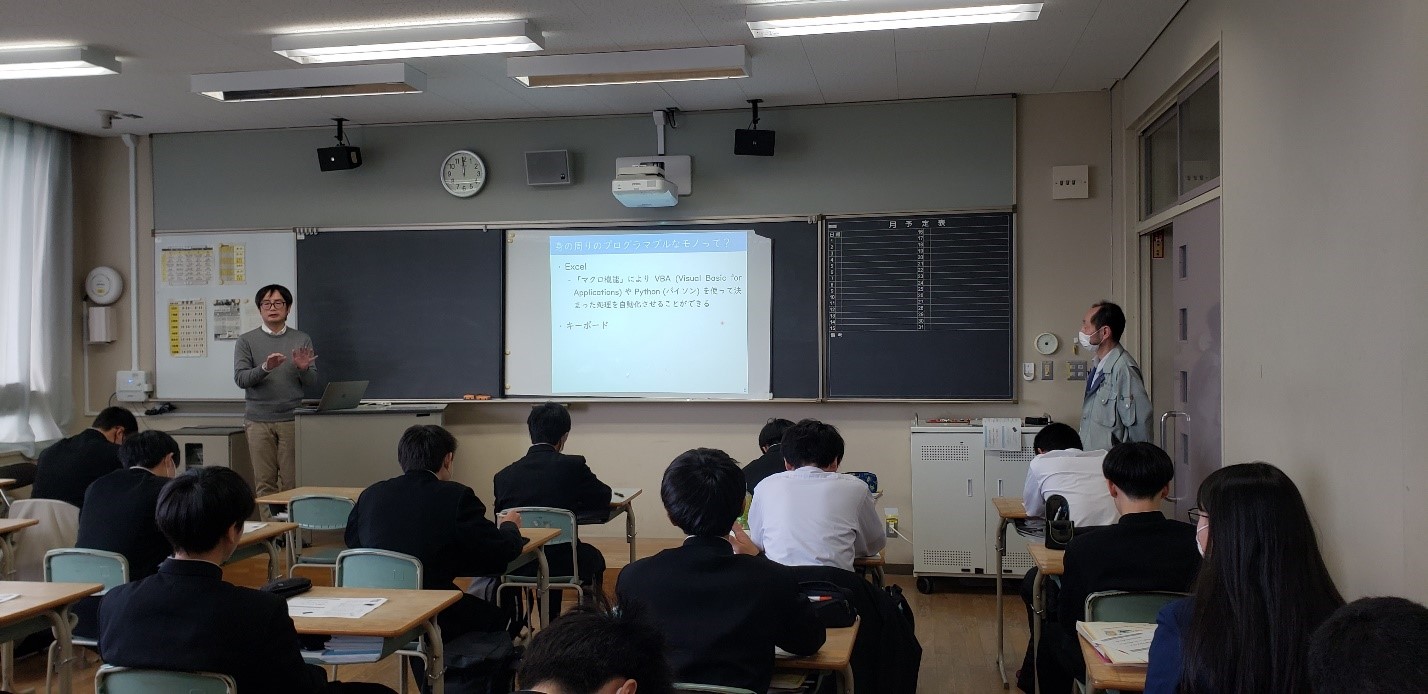

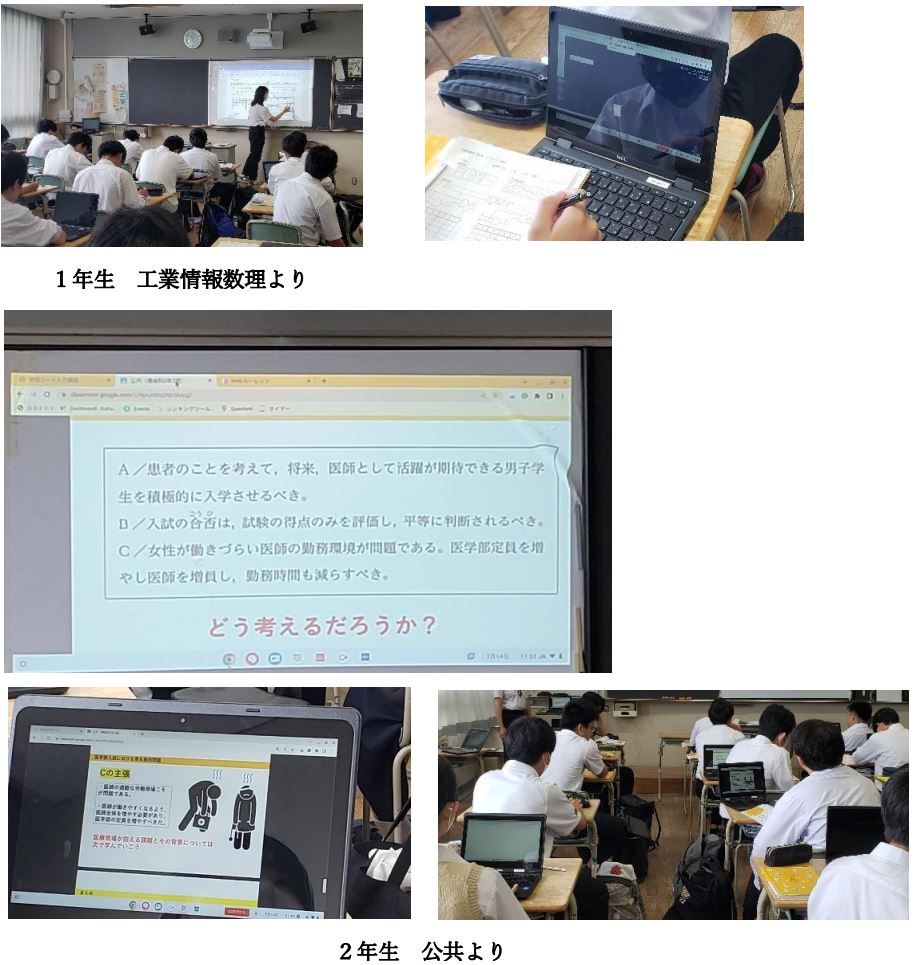

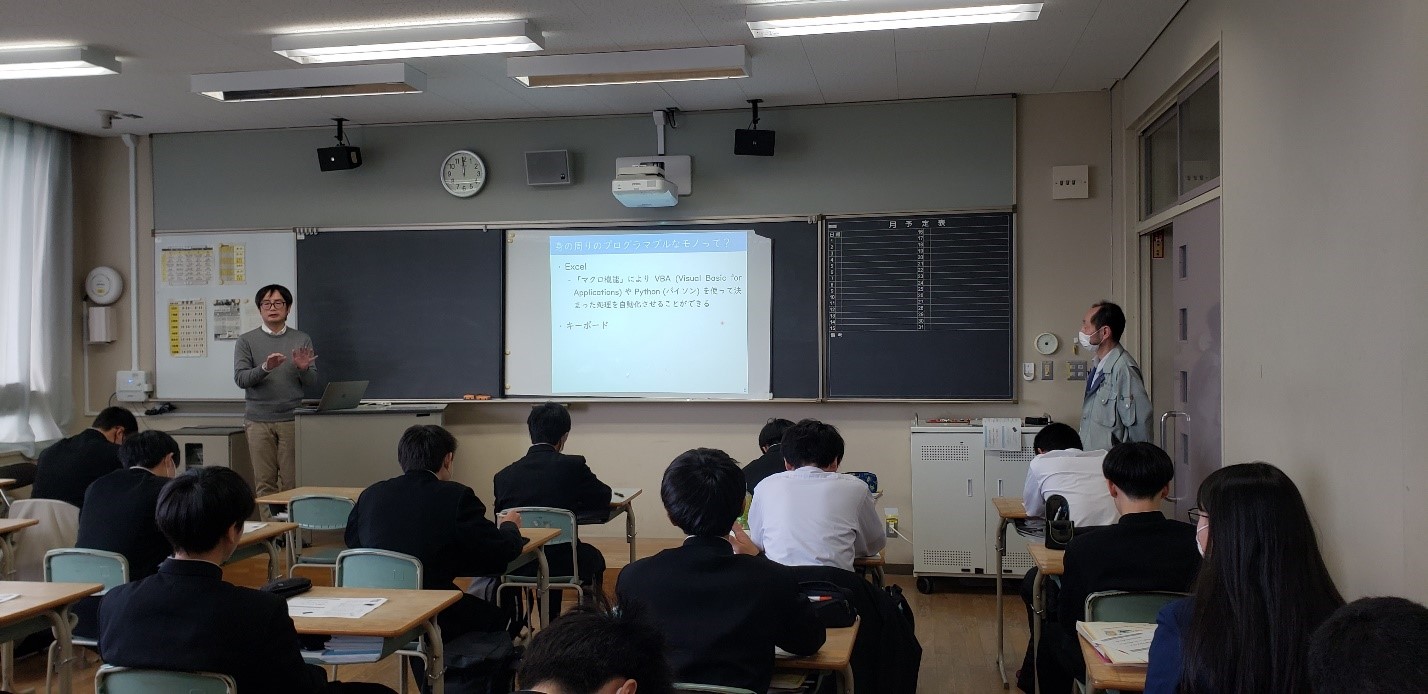

マイスター・ハイスクール事業の一環として機械科1年生を対象に工業情

報数理で「プログラミングの基礎」について、講義をする樋口講師。

この後、効果的なプレゼン資料の作り方としてパワポの演習を行います。

企業の方の視点のプレゼンは授業を参観された先生方にも、「伝わる授業」

のヒントになったと思います。

|

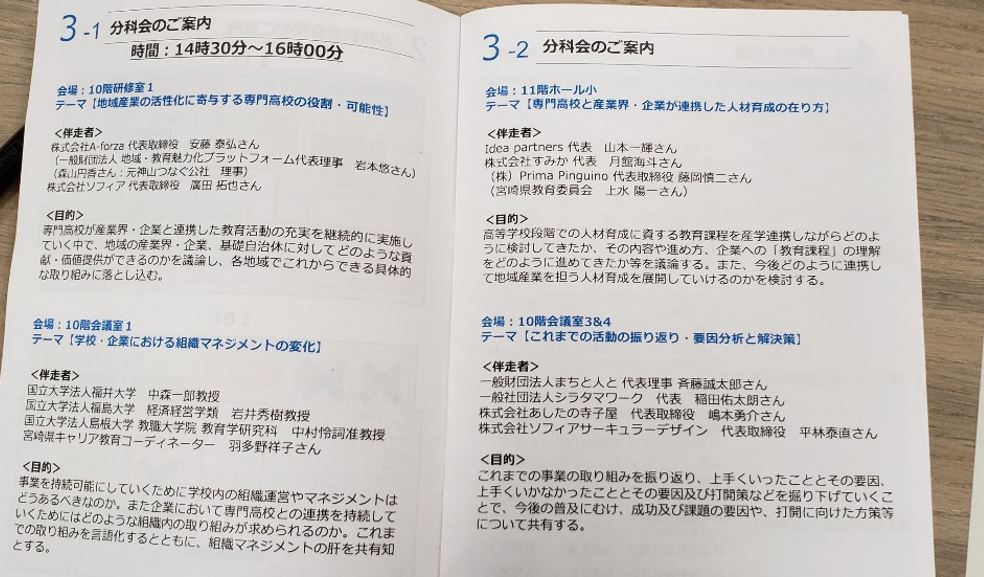

マイスター・ハイスクール事業成果発表会に行ってきました。

1月30日(火)に東京で全国で18校が取り組んでいる発表会に参加し、本校で取り組んでいる成果を発表してきました。

評価された委員の方からは、「もっと多くの企業・団体との連携を強化し、仙台市独自の

取組みが街の発展に繋げてほしい」との助言がありました。2年目が本番です。

「チーム仙工」で結束し、生徒はもとより教員も楽しみながら取り組んでいきます。

詳しい内容は、下記からご覧ください。

このあと、発表会の模様なども文科省で公開する予定です。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/1421853_00004.htm

|

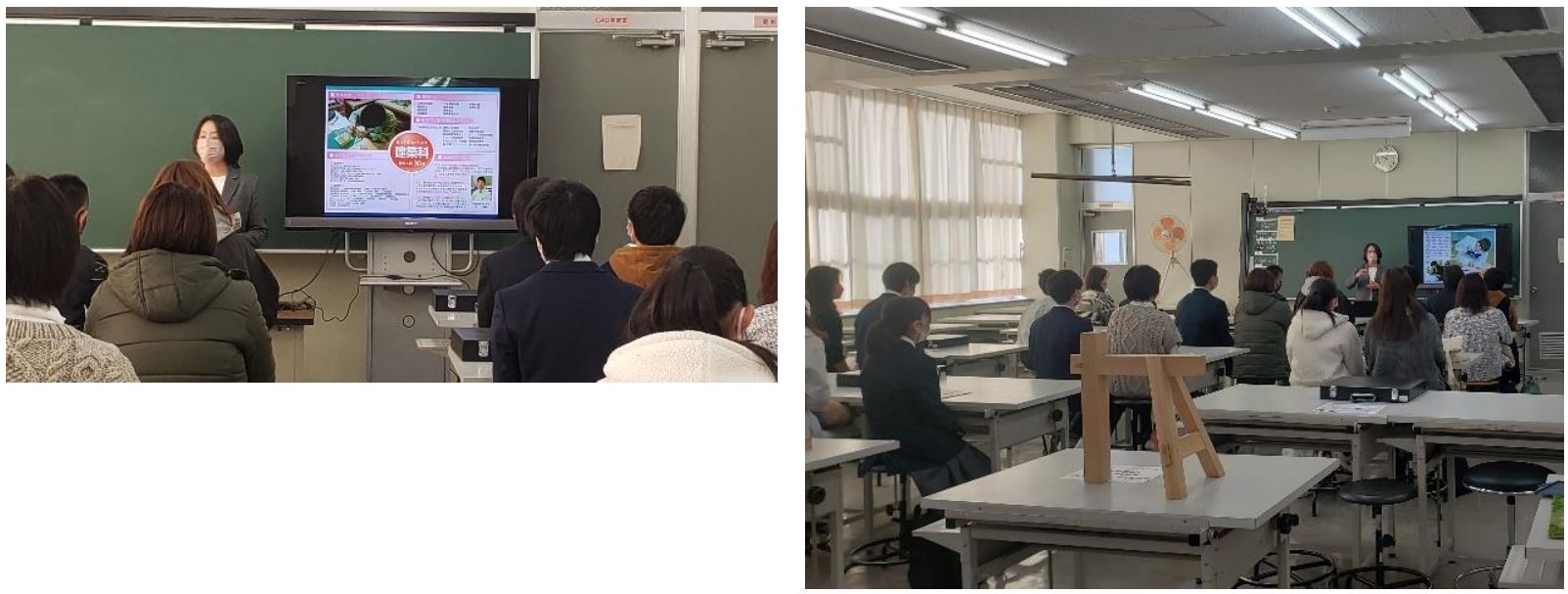

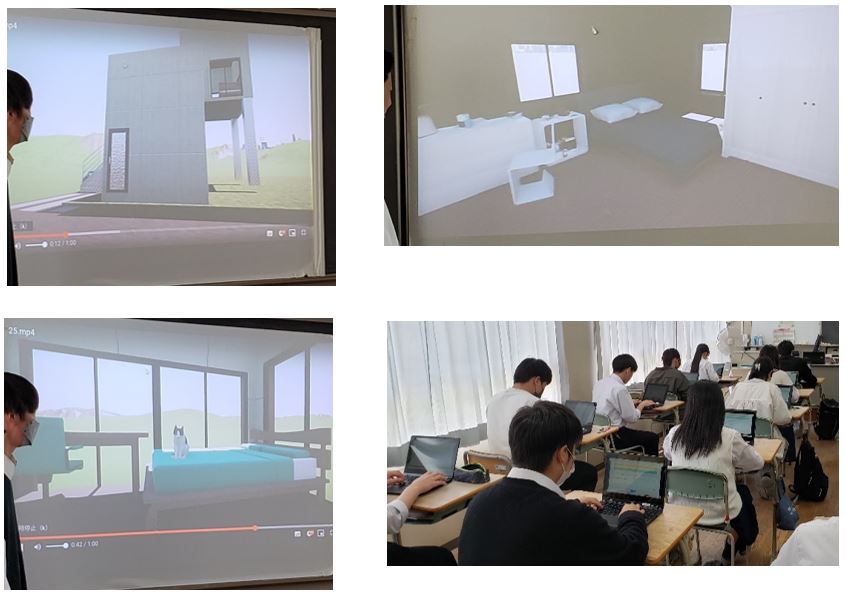

2月6日(火)建築科3年生による課題研究発表会

3年生が「コンペ班」「木工製作班」「造形自由設計班」「デュアルシステム班」の4班に分かれて、1,2年生を対象に実施した課題研究発表会。

これなら、1,2年生は自分が3年生になった時に取り組みたい内容を理解し、自分の将来を描ける貴重な機会だと思いました。

プレゼン資料が作り込まれ効果的な発表を行っていました。これなら外部の方にも紹介したいと思える有意義な時間でした。これが建築科の伝統だと改めて実感しました。脱帽です。

|

2024.1.9 Tue.

新年早々、能登半島地震と飛行機の衝突事故で、自然災害と事故の恐ろしさを改めて思い出し、年始のお祝い気分はなくなり、今年1年の不安さを感じてしまうお正月となりました。

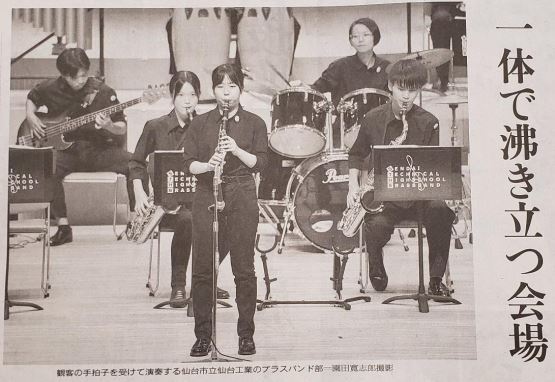

昨日、本校のブラスバンド部による「ニューイヤーコンサート」を拝聴してきました。本当に素晴らしい内容でした。

やはり、音楽には、人の心を癒やし、活力を与える力があります。ブラスバンド部の生徒諸君、顧問の先生方、関係者の皆様にあらためて、感謝申し上げます。

|

本日の集会で述べた7訓を記載しておきます。生徒の皆さんは自分の生活を振り返り、参考にしてください。

1.「ありがとう」を言葉にすると、辛いことが減ってくる。

2.ダメな自分を認めてあげると、苦しいことが減ってくる。

3.身近な人を笑顔にできたら、悲しいことが減ってくる。

4.わがままを上手に言えるようになれば、怒ることが減ってくる。

5.自分にできることを頑張れば、心配することが減ってくる。

6.自分と人を比べないようにすると、行き詰まることが減ってくる。

7.これが好きだから と思ってやれば、あせることが減ってくる。

2024.1.4 Thu.

あけましておめでとうございます。

今年も本校へのご指導、ご協力をお願い申し上げます。

本校にも光のページェントが・・・・

12月21日に仙台電気工事組合の皆様の全面的なご指導とご協力により完成しました。毎年、本校電気科3年生の課題研究で、「長町駅前」のページェント設営」を行いながら、様々な電気工事に関する技術・技能を学んできました。今年は本校のもみの木にも設営したいという声が上がり、生徒達も様々な課題を克服して何とかクリスマス前に実現しました。これは、文部科学省が所管となり、今年度より本校が指定を受けた「マイスター・ハイスクール事業」の一環です。詳しくはHPのマイスター・ハイスクール事業内に紹介します。

本当に綺麗な仕上がりです。お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

|

2023.12.20 Wed.

【七十七社会貢献私募債(寄付型)発行に伴う寄贈について】

〇寄贈者 WATAKOU株式会社 様

株式会社 七十七銀行 様

〇寄贈品 建設用足場一式

〇寄贈式 令和5年12月20日(水)

仙台市立仙台工業高等学校 会議室

七十七銀行名取支店様とWATAKOU株式会社の鈴木社長様が来校し、本校建築科に「建設用足場一式」が寄贈されました。実習等で大いに活用させていただきます。

また、建設現場での深刻な人材不足が続いており、この機材を利用し、「地元の建設関連企業」に関心を持ち、是非就労してほしいという思いが伝わってきました。

本当にありがとうございました。

本校から2名の生徒が直接御礼を申し上げました。

|

2023.12.11 Mon.

今日は電気科の課題研究でお隣の宮城野小学校5年生の児童の皆さんを招いて、レゴロボットのプログラミング学習を体験してもらいました。

教えたのは本校の3年生で、「人に伝えることは難しいけれど、真剣に聞いてくれて、レゴがプログラミング通りに動いてくれて、子ども達が喜んでくれるのがうれしかった」

と感想を述べていました。

16日(金)は東宮城野小学校の児童の皆さんを招いて機械科3年生が、レゴロボットのプログラミングを体験します。(写真は許可を取って掲載しております)

|

2023.12.6 Wed.

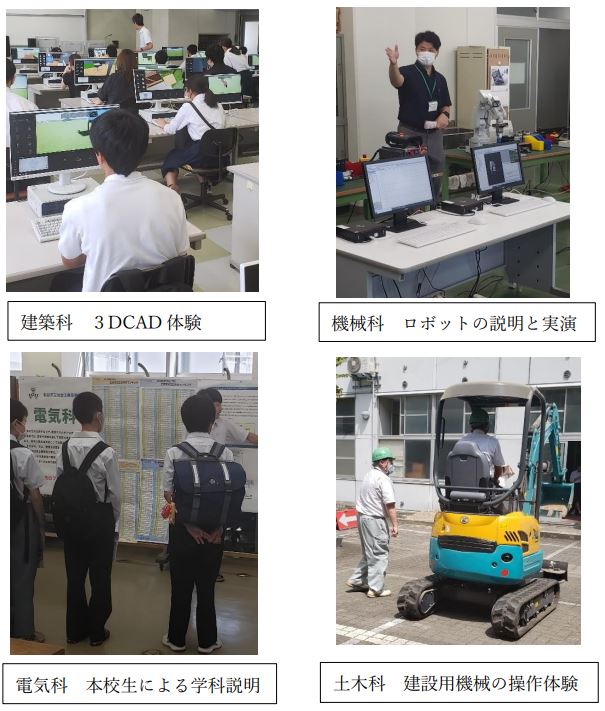

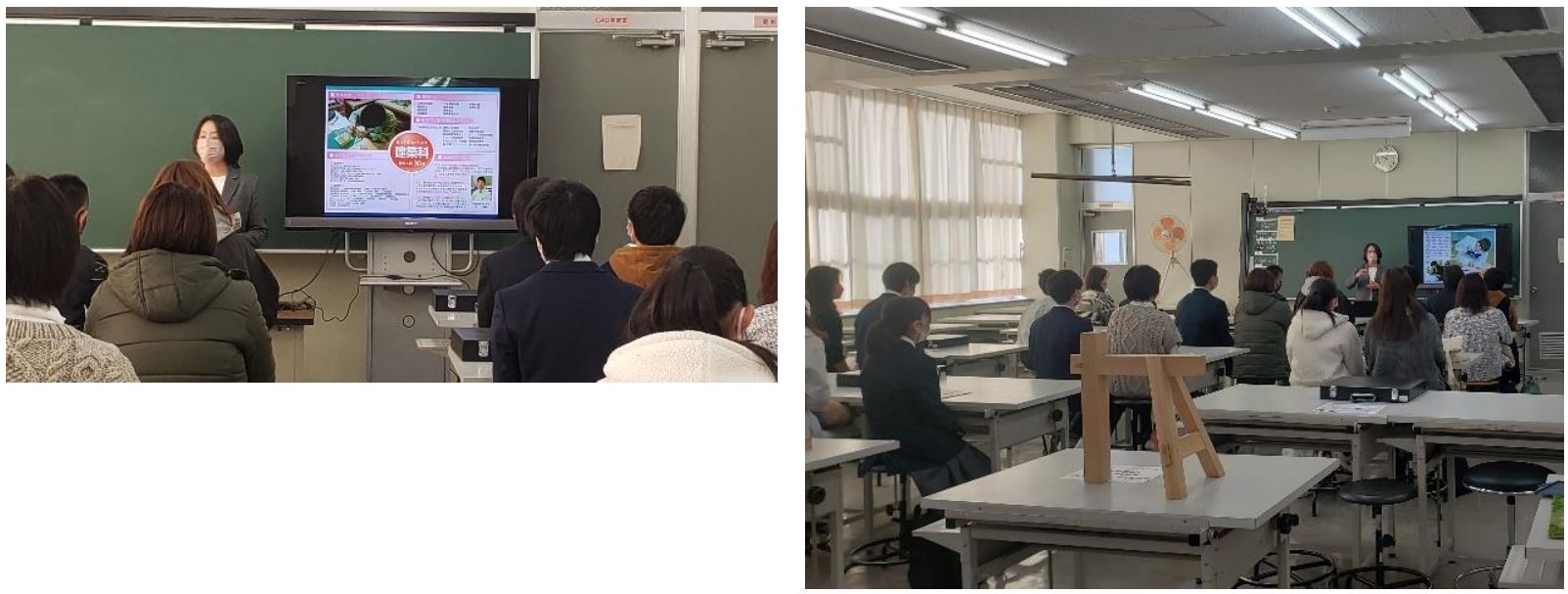

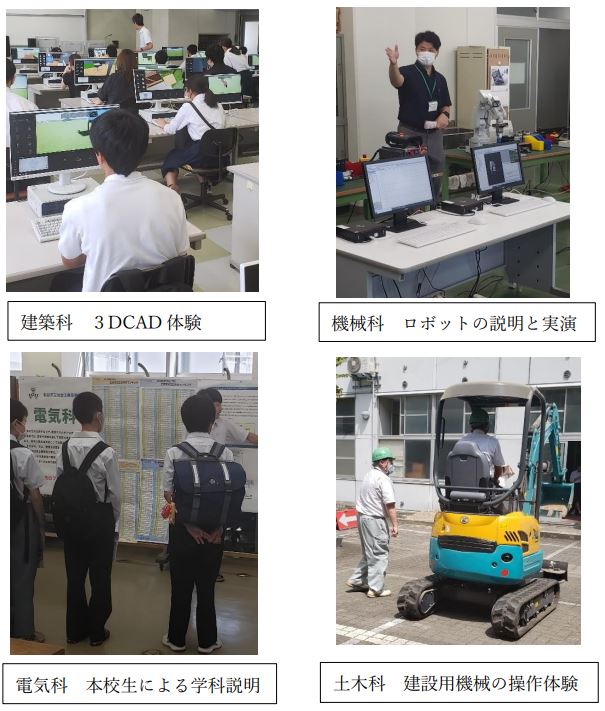

先週と今週の2回に分けて、全日制の4科(建築・機械・電気・土木)の授業体験を

中学3年生とその保護者の方を対象に開催しております。

12月2日(土)は建築科と土木科の授業・実習を体験いただきましたが、19名の方が

参加いたしました。また、12月9日(土)は機械科・電気科の授業・実習を行いました。

同じく19名の中学3年生とその保護者の方が参加し、熱心に実習体験を行いました。

|

2023.11.21 Tue.

先週から今週にかけて、本校生の活躍や見学会等が新聞、ニュースに取り上げていただきました。主なものを紹介します。

11月15日(水)機械科2年生 「ナノテラス」見学会 河北新報、KHBニュース

11月20日(月)電気科3年生 長町駅前ページェント設置 ミヤギテレビ Oh-ばんです

11月21日(火)写真部 NHK てれまさむね

マイスターハイスクール事業も含まれていますので、後日、詳しくHPのマイスターハイスクールコーナーに掲載します。

さて、今週は全日制の2年生が定期考査が始まりました。、来週からは全日制、定時制とも考査がスタートします。

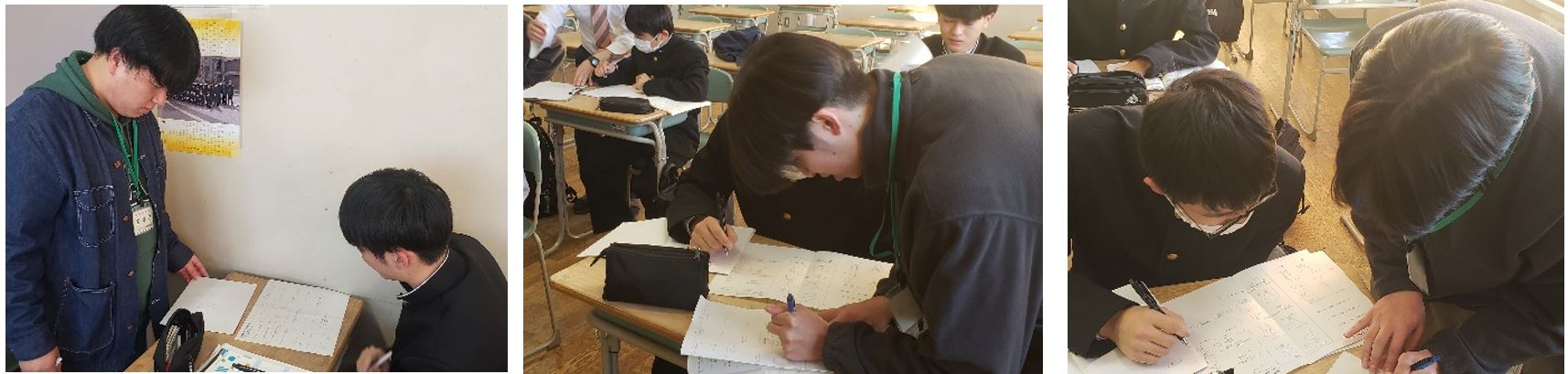

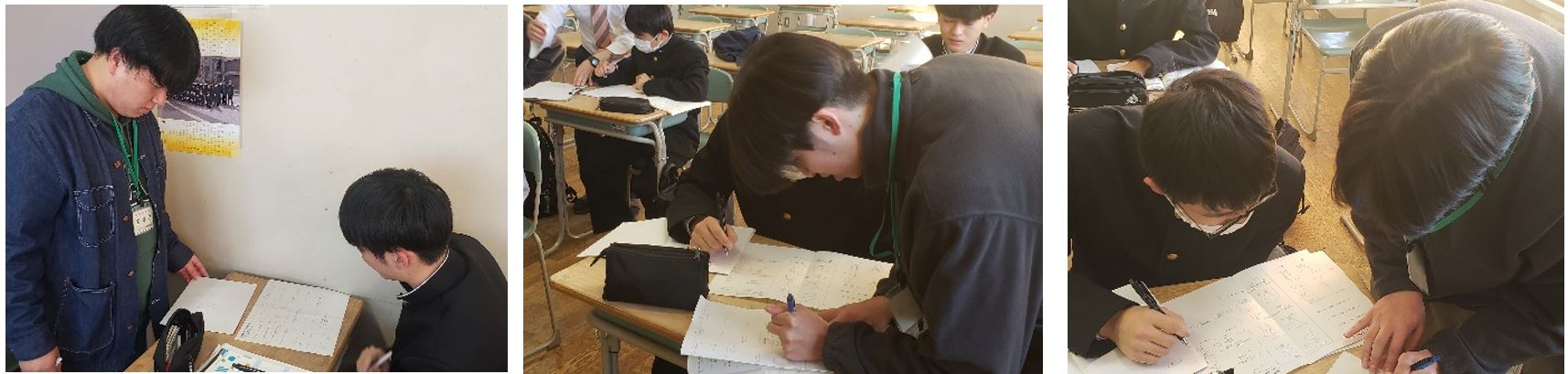

放課後に本校のOB2名(東北学院大学工学部)が学習ボランティアとして、全日制1年生の生徒に数学を教えていました。

①一人で勉強しても分からない→そのまま、試験に臨む→欠点(40点未満)を取り補習

②試験前に分からないことを勉強して自信を持って試験に臨む→高得点を取る

どちらが良いでしょうか?普通なら②ですよね。

分からないことを先生や学生ボランティアあるいは友達に教えてもらうことは、決して恥ずかしいことではありません。生徒の皆さん、「学ぶ楽しさ」「悩みながらも分かる喜び」を是非、身に付けてください。

先生方にお願いです。「授業を伝える」から「生徒に伝わる」を一生懸命に考え、実践してください。生徒は必ず変わります。ボランティアの2名の学生さんに感謝申し上げます。

|

2023.11.10 Fri.

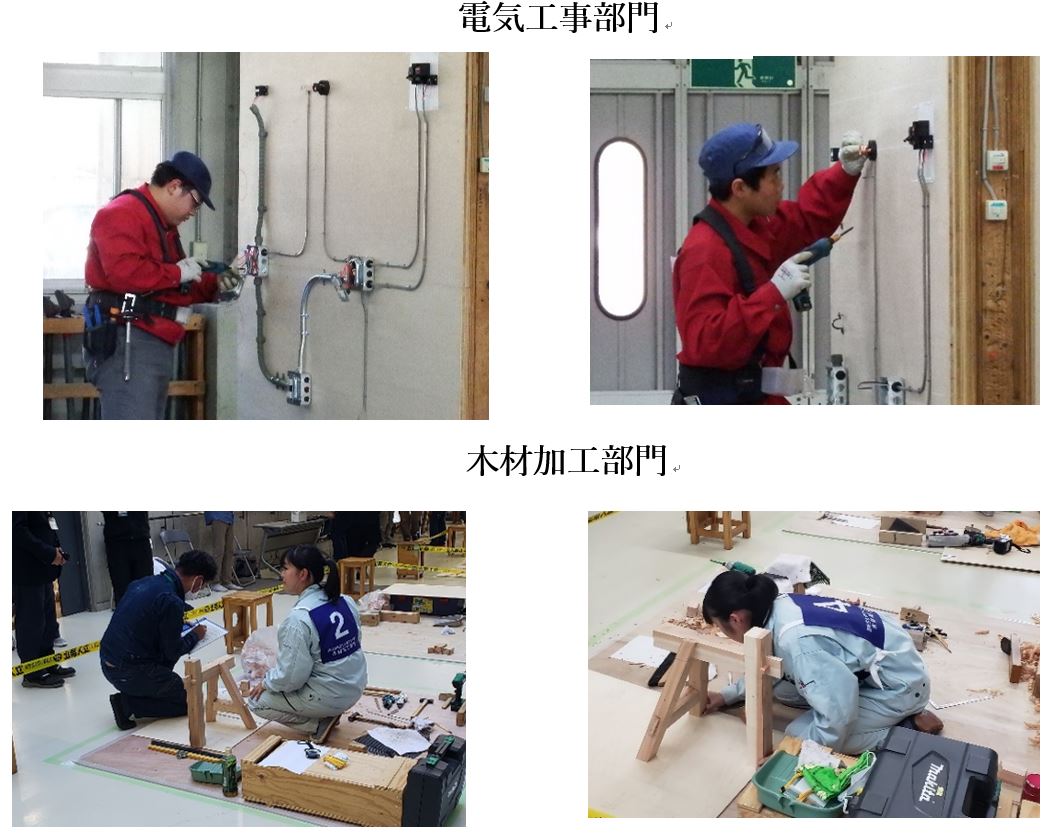

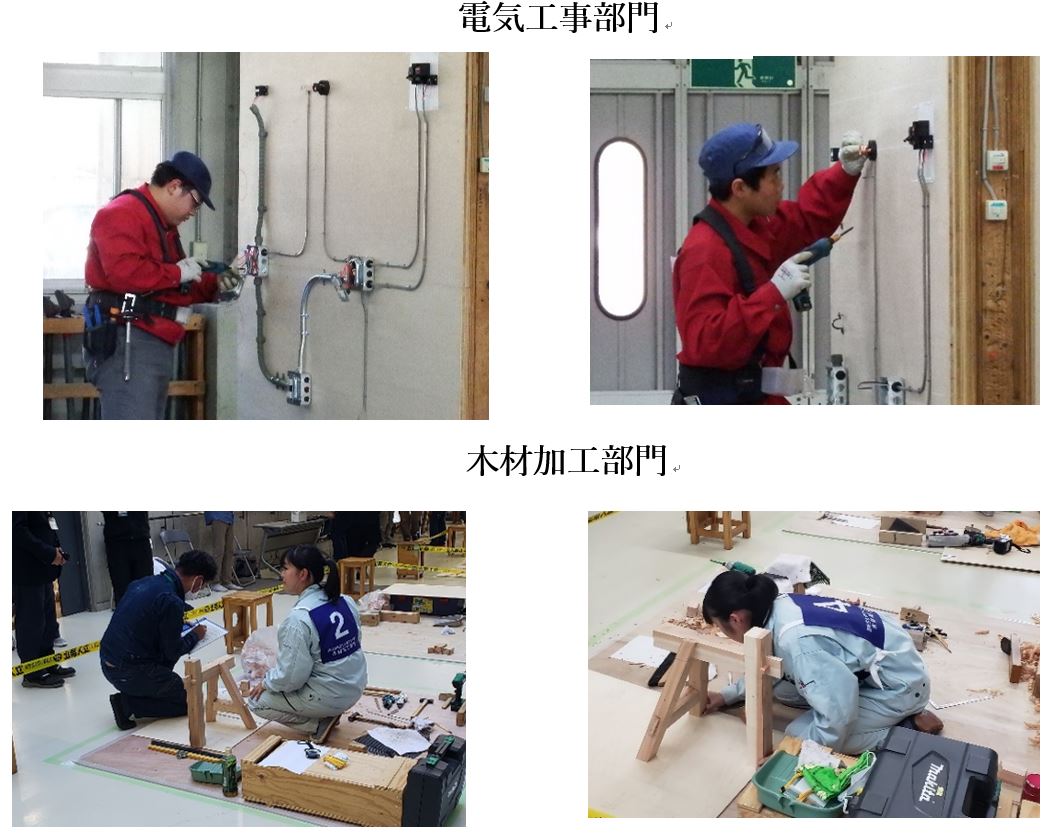

先週、ものづくりコンテスト県大会2部門(電気工事部門、木材加工部門)が開催されました。本校全日制からは、それぞれ2名が参加しました。

お陰様で、2部門とも1位、2位を獲得し、電気工事部門は2名、木材加工部門は1名が本県代表として東北大会出場を決めました。

日頃の練習の成果とご指導頂いたマイスターを含め、先生方のお陰です。

今まで、県内の工業高校はどの部門でも全国制覇したことがありません。

是非、3名の代表には全国優勝を目標に頑張ってください。そして、地域を支える技術者として活躍してほしいと切に願います。

|

2023.11.8 Wed.

先週、本校定時制の最大イベントである体育祭が開催されました。

2日間でクラス対抗種目や学科対抗種目が合計で6種目行われました。1日目の長縄跳びでは、筋肉痛の生徒が続出しましたが、生徒は「楽しみ」「協力して」「応援しながら」、充実した時間を過ごしたようでした。

4年生にとっては学生生活最後のイベントになる生徒もいましたが、将来、学生生活を振り返ったときに、思い出に残る体育祭になれば、大成功だったと思います。

体育祭実行委員の皆さん、生徒指導部を中心にサポートして頂いた先生方ありがとうございました。

|

2023.10.21 Sat 〜 10.22 San.

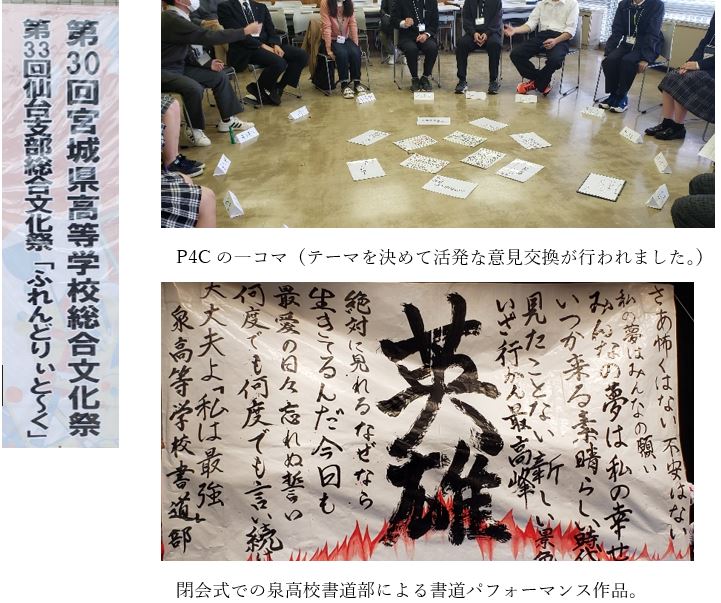

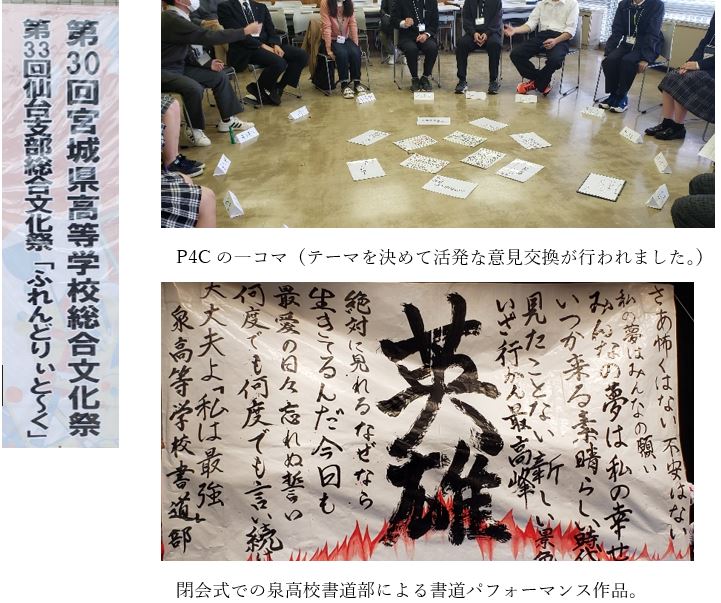

21日は宮城県高等学校総合文化祭総合開会式が行われ、本校が実行委員会のまとめ役として準備を進めてきました。

総合開会式後には吹奏楽、合唱、放送、商業、和太鼓、ダンス等のステージ発表が行われ、普段の練習の成果を存分に発揮し

迫力ある素晴らしい発表が行われました。また、同時に展示発表も行われ、絵画や書道、創作物等、高校生が作成した力作が

展示されていました。

|

22日は高文連仙台支部総合文化祭「ふれんどりーとーく」が開催され、ワールドカフェ、P4Cが行われ、各校の高校生が意見交

換をすることで交流を深めていました。本当に素晴らしい文化祭でした。2日間、運営してくれた高校生とサポートしていた

だいた先生方に感謝申し上げます。

|

2023.10.19 Thu.

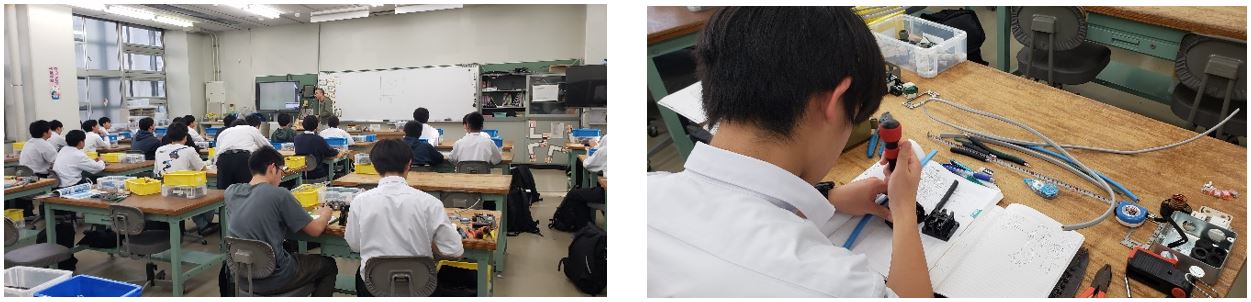

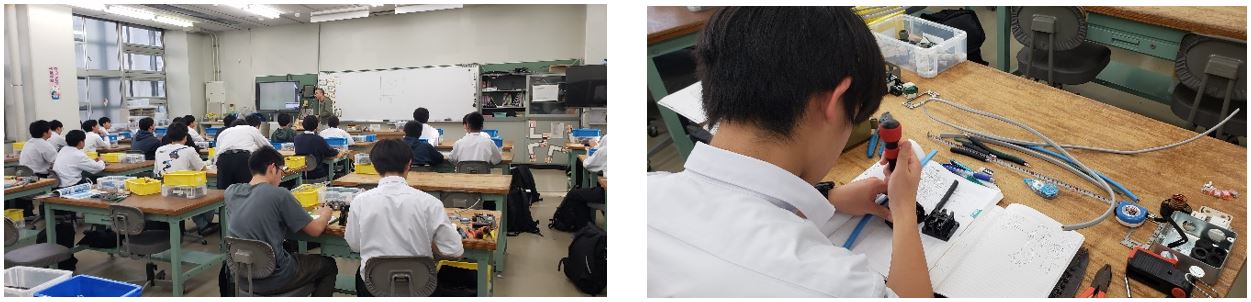

本年度も電気科の生徒にとっては難関の資格である「第1種電気工事」の筆記試験結果が

公表され、なんと78名という過去最高の合格者数でした。中には1年生も含まれている

とのこと。本日から実技試験に向けての講習もスタートしました。

写真は、放課後の講習風景です。活気と自信に満ち溢れ、「夢中」になって先生の説明を聞き、作業を行っていました。寝ている生徒は誰もいません。

‥学ぶことの楽しさを身に付けて自信を持って本校を卒業してほしいと心から願っています。

|

2023.10.18 Wed.

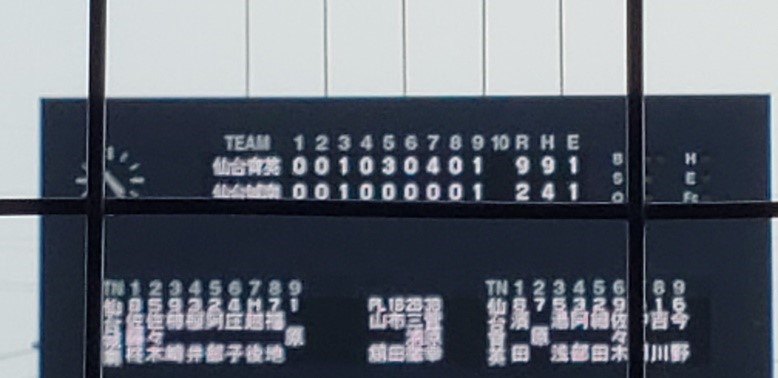

東北地区秋季高等学校野球選手権大会が16日から秋田県を会場に開催されております。

残念ながら、宮城県の3校の代表校は初戦敗退でしたが、その試合も接戦で宮城県のレベルが着実に向上していることをあらためて確認しました。

|

2023.9.26 Tue.

今月もたくさんの生徒の活躍や学校行事がありました。まとめて紹介します。

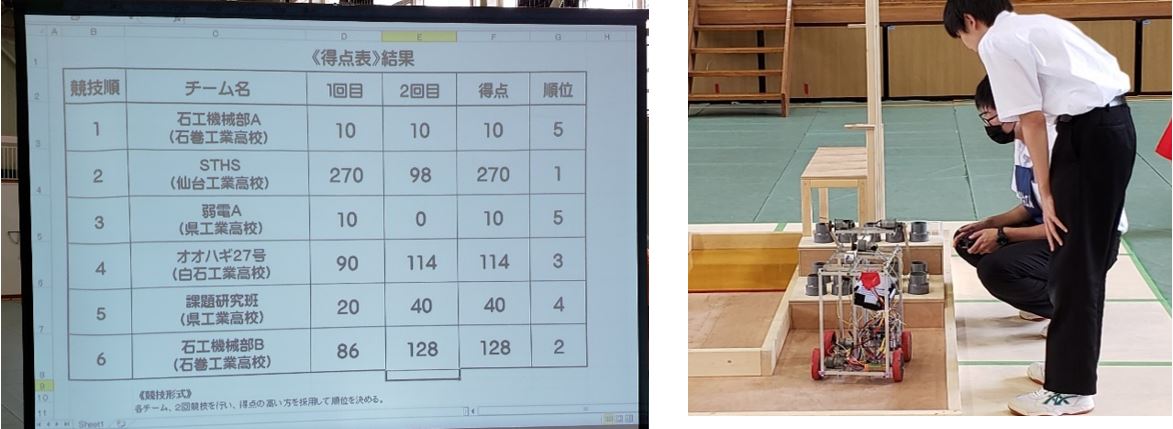

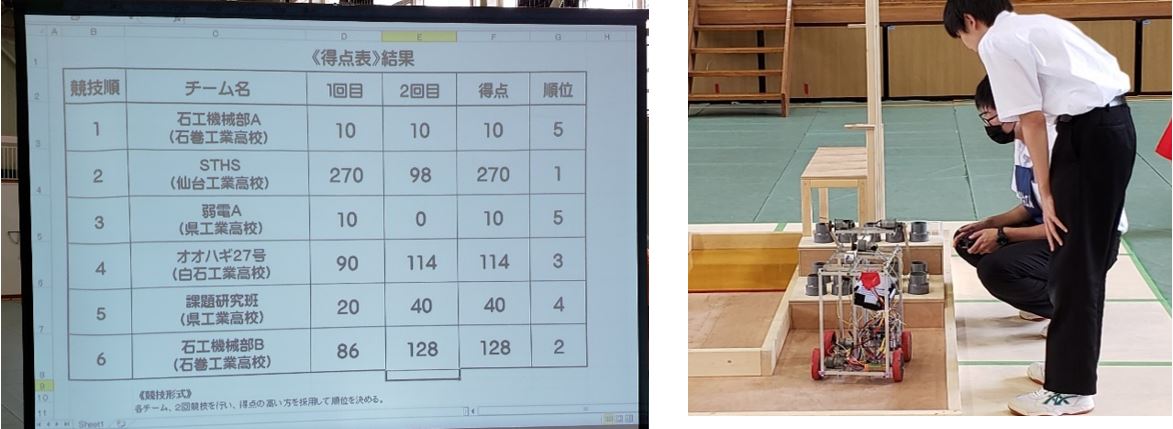

9月9日(土)

ロボットコンテスト県大会(優勝!)

県工業高校で開催されたロボットコンテストで本校の工業研究部が制作した「STHS」

が見事に優勝し、11月に行われる全国大会への出場を決めました。おめでとう。

練習でも成功したことのない課題に挑戦し、見事に成功!

まだまだ、克服しなければならない課題もあり、全国大会まで調整が行われます。

|

9月16日(土)

ミニ体験授業・個別相談会が開催されました。

オープンキャンパス第2弾として、中学3年生の生徒さんには、学科説明と数学の授業体験、

保護者の皆様には、学校説明と個別相談会を開催しました。参加者数は中学3年生は65名、

保護者51名で、様々な質問や意見交換がありました。10月にも開催します。

|

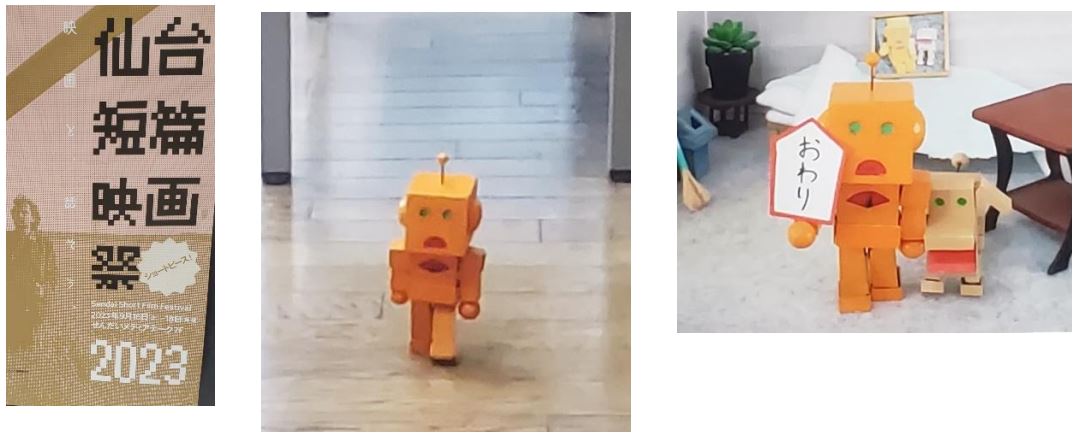

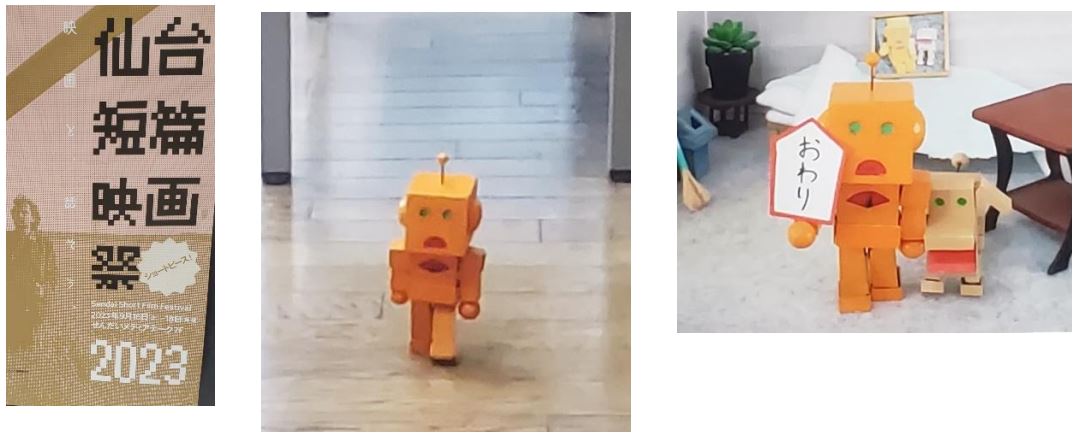

9月16日(土)

本校の「模型・動画部」が仙台短編映画祭に、コマ撮り作品を出展し、多くの方々に作品を鑑

賞いただきました。中々の出来映えで本校の文化祭での上映が楽しみです。

また、この作品の中には、近隣の児童館に通う小学生も登場し、出演した小学生も鑑賞して

くれました。高校のコミュニティースクールはこんな形が理想だなぁと思った次第です。

|

2023.9.6 Wed.

9月2日(土)の河北新報夕刊「河北抄」で、本校の模型・動画部の活動の様子が紹介されました。主な内容は次の通りです。

活動内容 :模型制作やこま撮りの技法を用いて、市の歴史を掘り下げる映像作り。

現在の取組:青葉山公園追回地区(青葉区)に今春オープンした拠点施設「仙臺緑彩館」と

その周辺の散策ルートを紹介する映像作品「高校生と行く仙臺緑彩館」(仮称)」 の制作

トピックス:今年、初めて女子生徒が加わった。機械科1年 吉田のぞみさん

吉田さんの感想と豊富は「動画編集に興味があった。模型に触れるのが楽しい。

みんな優しく教えてくれる。これまでの作品を踏まえて、新たなコンテンツを作りたい」。

(校長コメント)

コマ撮りの技法は、本当に根気が必要な作業です。ただし、自分のアイディアが思う通りに表現できたときに、達成感が得られ、それを多くの方々に見てもらうことで、次の作品への創作意欲が沸いてきます。

女子部員が加入したことで、新たな感性で表現の幅が生まれます。「高校生と行く仙臺緑彩館」(仮称)」の完成を楽しみにしています

|

今週は、前期期末考査。しっかりと準備をして試験に臨んでほしいです。

2023.9.4 Mon.

8月に開催された全国高校定時制通信制体育大会の柔道個人戦90kg超級で、本校定時制

機械科3年の早坂真一さんがオール一本勝ちで見事に優勝しました。

先月28日に市役所上杉分庁舎にて福田教育長へ優勝報告を行ってきました。

その様子は河北新報でも取り上げていただきました。

本人は「磨いてきた技を試合で発揮できたことがうれしかった」と大会の感想を述べていました。

福田教育長からは「3年生なので、更に練習を重ね、来年もここで良い結果報告を聞けるのを楽しみにしています」との激励の言葉をかけて頂きました。

部員3名の小規模な部活ですが、早坂さんが1人の時でも欠かさず練習を重ねているそうで、まさに「継続は力なり」の結果でしょう。優勝おめでとう!

|

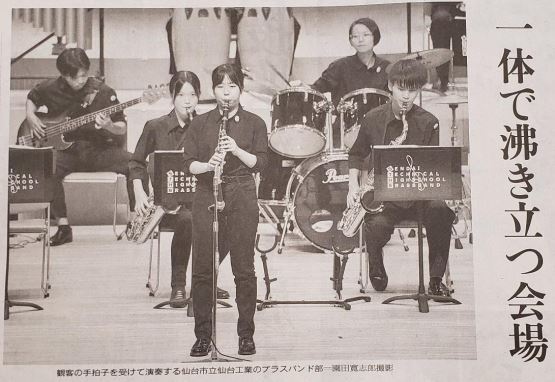

2023.8.28 Mon.

8月に開催された全国総合文化祭に参加した本校のブラスバンド部の特集記事が読売新聞に取り上げられていました。毎日、部活動の活動時間一杯まで頑張っていたブラスバンド部の皆さん、全国でその成果を十分に発揮できて本当に良かったですね。今後も自信を持って活動してください。

(以下:新聞記事引用)

仙台市立仙台工業のブラスバンド部は迫力あるジャズの演奏で会場を盛り上げました。細目一真さん(3年)が「自分たちの強みは

メンバーの個性」だと言うように、ソロパートが大きな魅力になっていました。また、観客を楽しませるためにどうすればよいのか案を出し

合ったという作戦会議のおかげで、演奏中、観客からは手拍子が起こり、会場は一体となって沸き立っていました。

|

2023.7.28 Fri.

昨日は学校説明会が開催され、多くの中学校3年生とその保護者の皆様に来校いただきました。工業高校なので、初めてみる様々な設備や機械、計測器等も多かったと思います。

まだ、感想には目を通していませんが、「ものづくり」が好きな中学生が本校に興味を持ってくれることが最大の目的でしたので、前向きに検討してくれたら大成功です。

HPにはアップしましたが、9月16日(土)に中学生対象の「個別相談会&ミニ体験授業&数学基礎ゼミ」を予定しています。今度は、実際に高校生になった気分で参加してみてはどうでしょうか。多くの皆さんの参加をお待ちしております。

|

2023.7.27 Thu.

昨日は本校を会場に「ものづくりコンテスト2023」測量部門が開催され、県内から6チームが集まりました。本校では全日制の土木科と定時制の建築土木科の生徒が参加しました。

炎天下の中の測量は、熱中症になることも十分に予測され,細心の注意を払いながら行いました。(熱中症になる選手が一人もいなかったので、安心しました)

結果は全日制の土木科が第2位、定時制の建築土木科が第5位でした。残念ながら東北大会には進めませんでしたが、大会終了後、定時制の生徒と話をする機会がありましたが、

「結果は残念でしたが、時間内で作業ができて満足しています」と笑顔で語っていた姿が印象的でした。

|

2023.7.20 Thu.

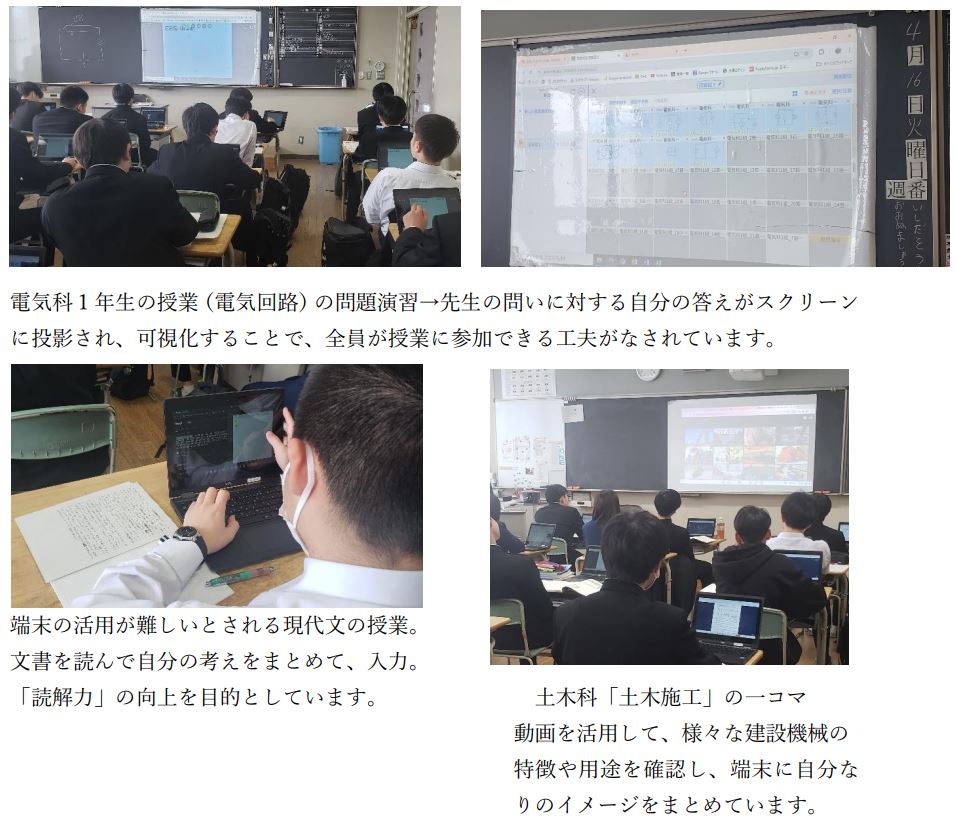

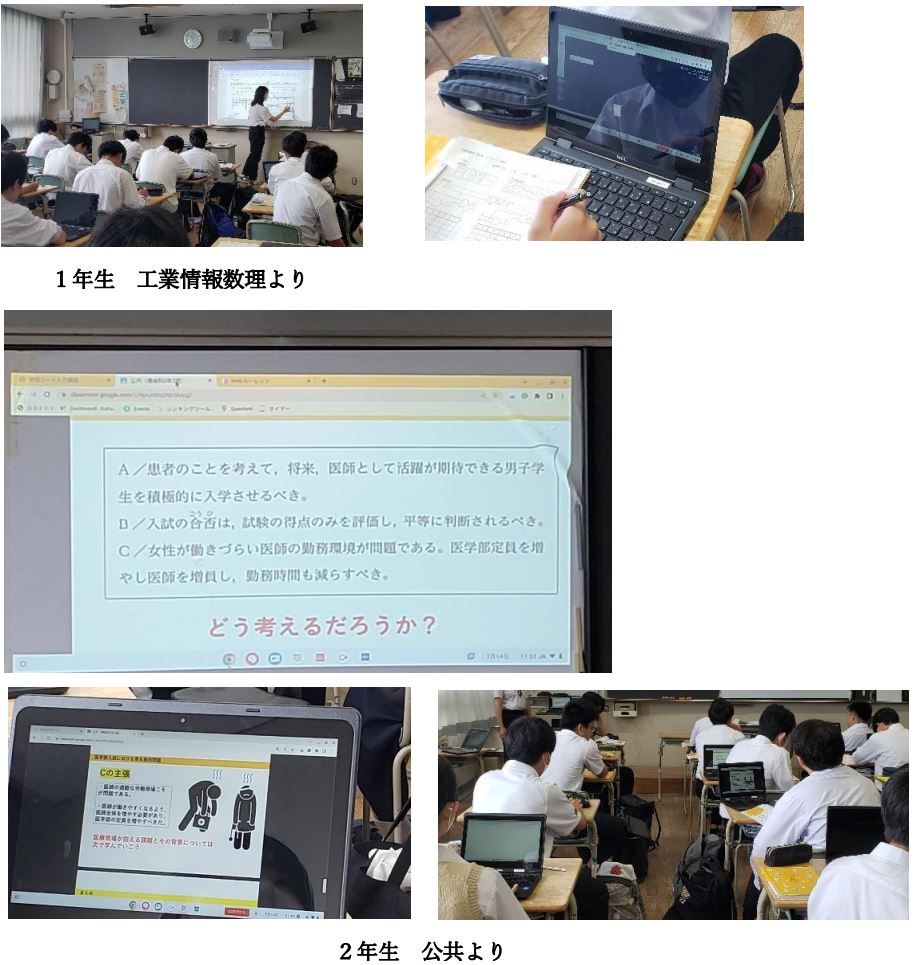

まもなく、夏休みを迎えます。4月から生徒一人一台の情報端末が導入されました。

普通教科はもとより専門教科でも様々な工夫をしながら教材を作成し、利用する先生が増えてきました。情報端末は学びの多様化あるいは授業は先生と生徒が一緒に造っていくための最適なツールです。

ぜひ、先生方には「自分が伝える」ではなく「生徒に伝わる」ことを意識した教材づくりと授業展開をお願いします。(生徒の皆さん、授業を真剣に聴いて、分からないときには先生に遠慮なく聞いてください。)

まだまだ通信機能が脆弱で、より高度な活用を考えている先生には迷惑をお掛けしています。今しばらく時間を要しますが、教育委員会と連携しながら改善に努めます。

|

2023.7.14 Fri.

第105回全国高等学校野球選手権記念宮城大会が開幕して一週間が経ちました。

残念ながら本校は初戦敗退でしたが、これを糧に秋に向けて頑張ってくれることでしょう。

さて、連日、各報道機関が大会での高校球児の皆さんの活躍を取り上げていただき、関係者としてはうれしいかぎりです。

一方で、仕事を持ちながらも献身的に審判を引き受けて頂いている付属審判員団の方々、交代ではありますが、朝早くから球場に出向き、

運営を行ってくださる各校の野球部顧問の皆様には「感謝」の言葉しか出てきません。今は無事に決勝戦を7月23日に迎え、少しでも早く、大会を縁の下で支えて頂いている皆さんのご苦労を解放してあげたい気持ちで一杯です。

|

2023.6.30 Fri.

今週は27日に芸術鑑賞会で葛飾北斎の生涯を題材にしたミュージカル、そして28日、29日は校内球技大会。ONからOFFに切り替える一週間でした。

スマホ世代の生徒諸君にとっては、役者の皆さんが精一杯表現をするミュージカルを直接鑑賞することで生徒諸君一人一人が何かを感じてくれたと思います。

また、2日間、開催された球技大会では、クラスメートと協力し励まし合いながら、勝利を目指していた姿が印象的でした。(先生方の臨機応変なサポートにも感謝です)

さぁ、6月も今日で終わり。3年生にとっては、卒業後の進路決定に向けてOFFからONに頭を切り替えて、頑張ってほしいと思っています。

|

2023.6.22 Thu.

6月17日(土)に宮城県高等学校定時制通信制体育大会が開催されました。

どの種目も顧問の先生方のご指導や生徒の頑張りで、「ここ一本、あと一球」という大事な局面でも、楽しみながらも仲間と力を合わせて頑張っていた選手の姿が印象に残りました。この大会をもって引退する4年生もおりますが、コロナ禍の中、一つのことをやり抜いたことは、人生の糧となる力を得たと思います。

先生方には献身的にご指導いただき、心から感謝申し上げます。1〜3年生の皆さん、来年は皆さんが主役です。全国大会を目標に頑張ってください。

|

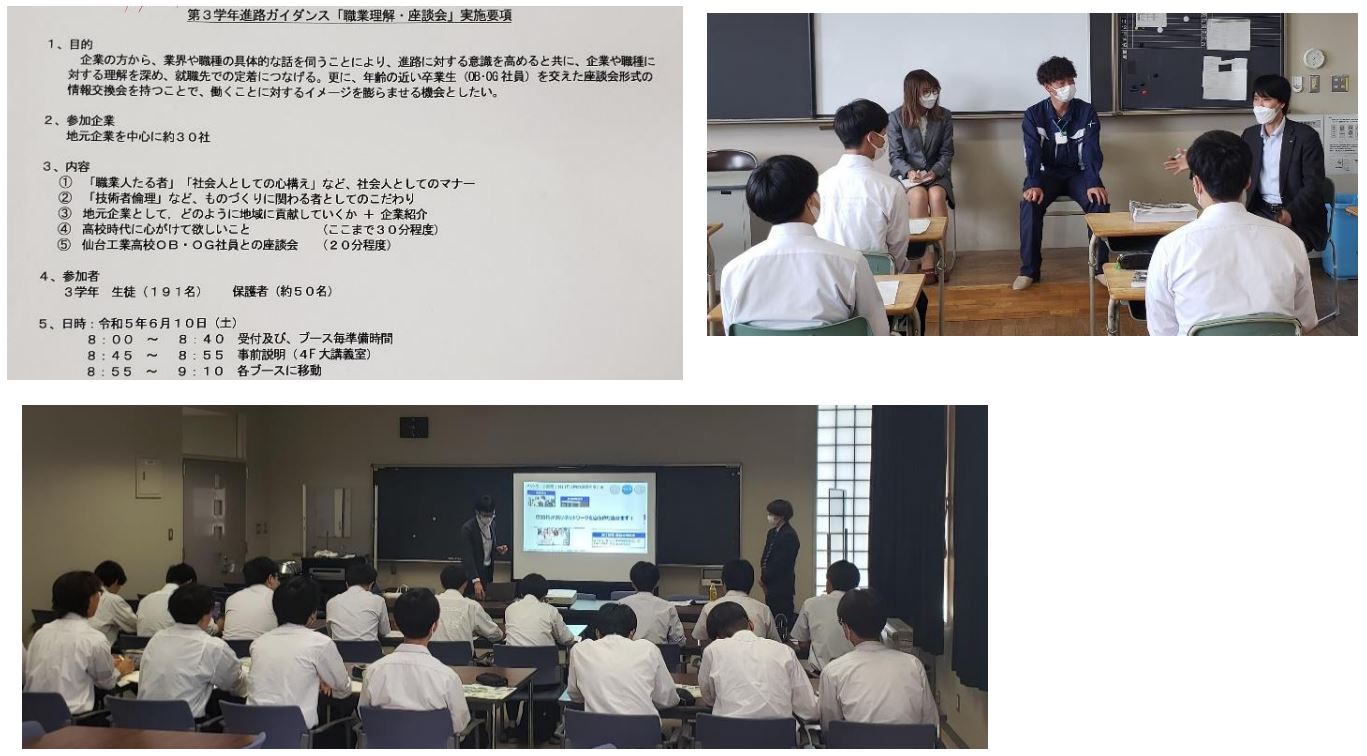

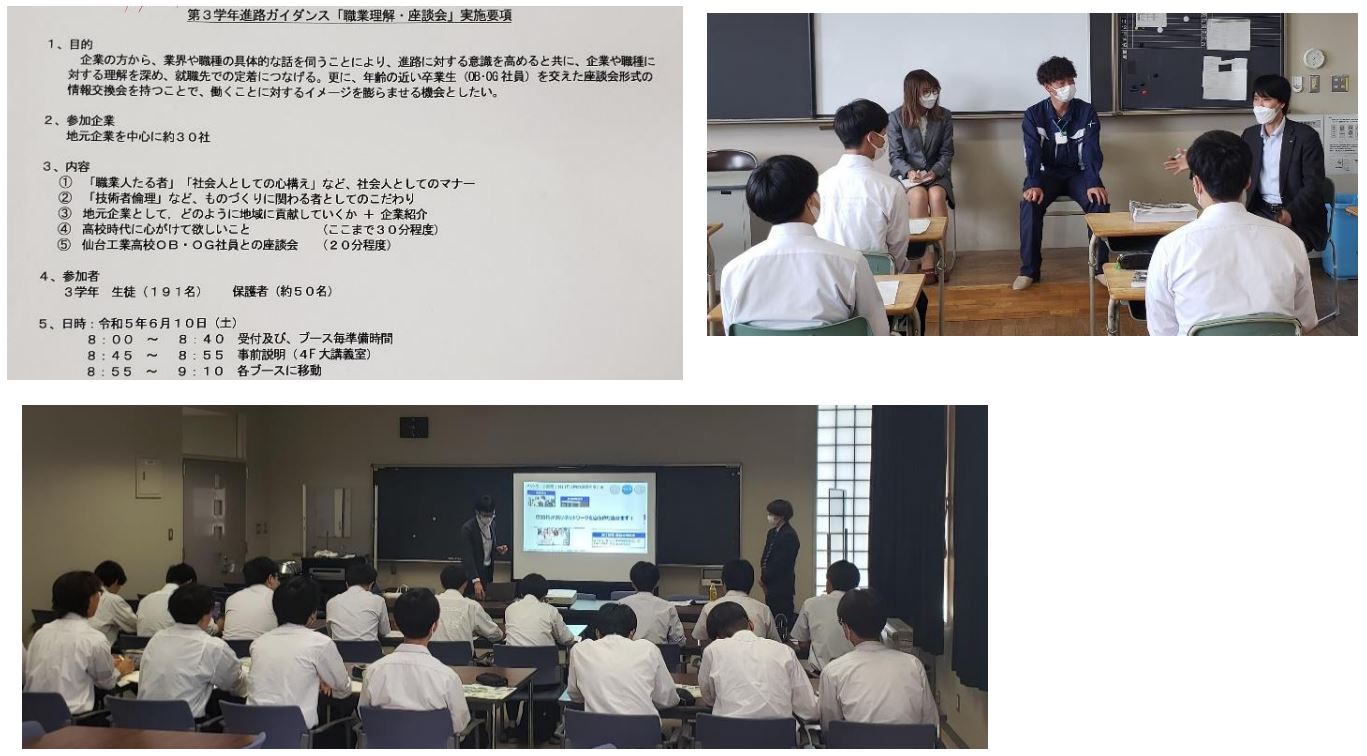

2023.6.10 Sat.

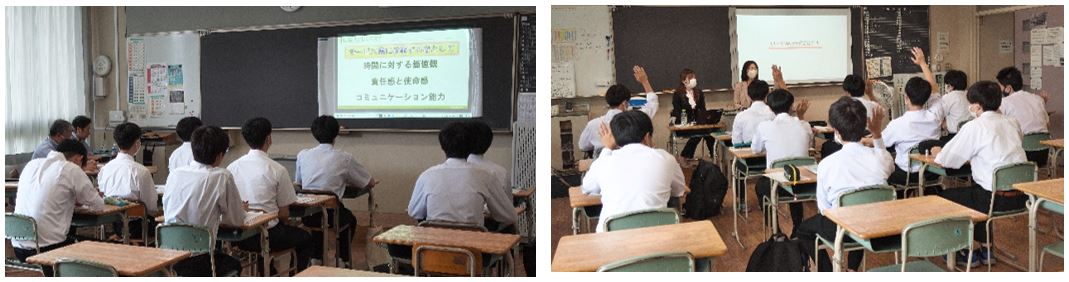

今日は、すべての3年生の生徒と希望する保護者の方を対象とした進路ガイダンス「職業理解・座談会」を開催しました。

地元企業を中心に約30社の採用担当者と本校のOB、OGが来校し、企業紹介や後輩へのメッセージ、そして生徒や保護者の方からの質疑応答が活発に行われました。

いよいよ、本格的な進路選択が始動しました。私が在職していた時のOB、OGも参加していましたが、「人間力」というか、

「社会人力」というか、高校時代にはなかったオーラを身にまとっていました。感動です。ここまで成長させていただいた企業の皆様に感謝する一日でした。改めて本校の最大の使命は、これからの地域を支える人材を育成することだと感じました。

|

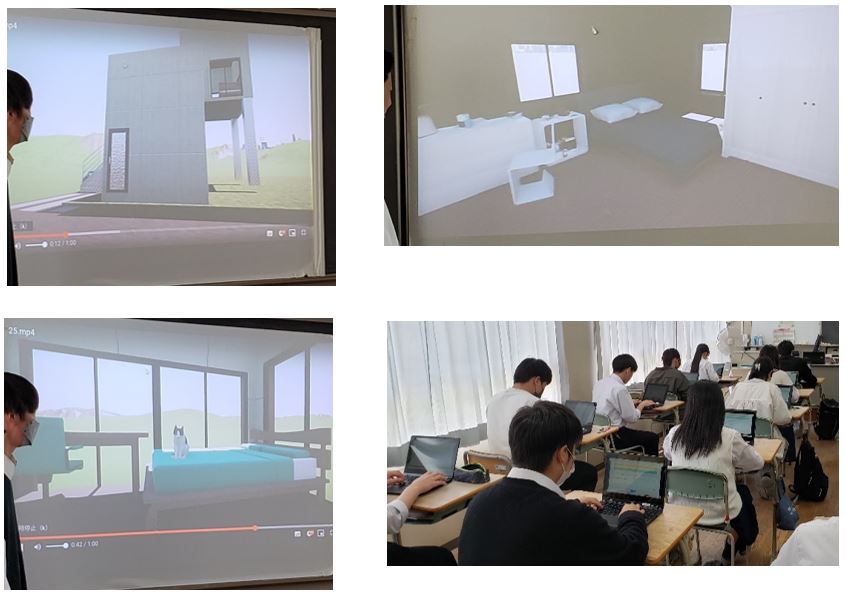

2023.6.1 Thu.

今日は、建築科2年生の授業を参観しました。生徒一人一人が3DCADで制作した住宅作品のプレゼン発表をしていました。

ここまで、実施している県内の工業高校は記憶にありません。(専門学校にも負けない実習内容でした)

生徒はとても楽しそうで、それぞれの個性的な作品を夢中で鑑賞していました。

最後は、ロイロノートを使ってアンケートや感想を入力していました。

「自分では想像できなかったことを知ることができるのが楽しかったです」感想より抜粋

|

2023.5.29 Mon.

いよいよ、高校総体まで1週間。3年生にとっては集大成です。コロナ禍で思うような活動ができなかった時期もありました。

しかし、すべての高校生が同じ条件であることは

変わりありません。自分を信じて、仲間を信じて、諦めることなく、最後まで持てる力を精一杯発揮してください。

仙台工業と言えばアーチェリー部。皆さん、集中して矢を放っていました。

|

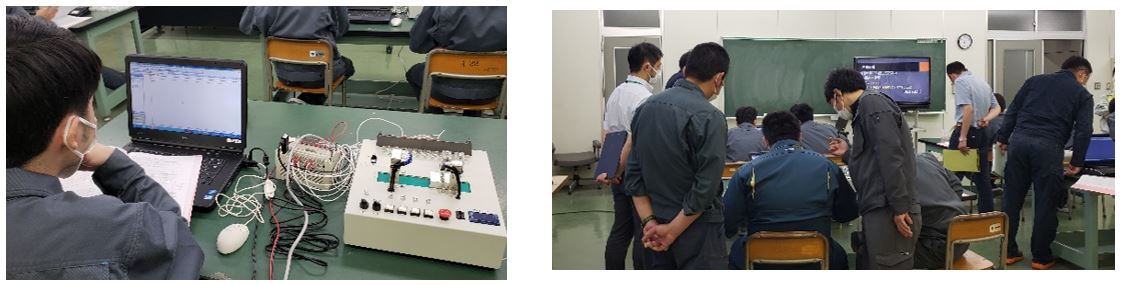

2023.5.18 Thu.

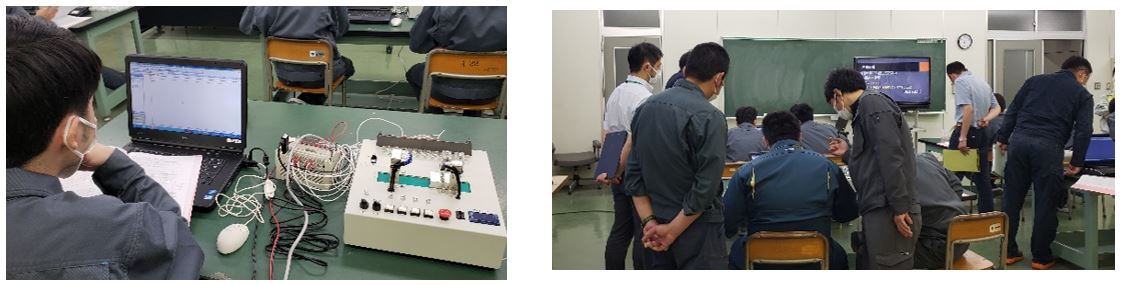

昨日は教員4年目のK先生の研究授業が定時制機械科3年生を対象に行われました。

「シーケンス制御」という分野の実習でした。この技術は工作機械や生産工場等、

様々な分野が自動化させている中で、これからのエンジニアとして必要な分野です。

どのように教えれば、生徒が最後まで根気強く、集中して理解できるか、先生と生徒の

真剣勝負の時間が夜の8時過ぎまで繰り広げられていました。

さすが4年目。授業力向上が確認できました。

|

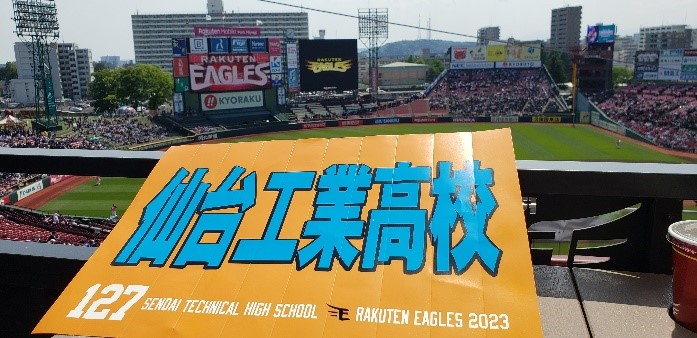

2023.5.11 Thu.

昨日は全校生徒(全日制・定時制)がプロ野球の楽天の試合を観戦しました。

試合は残念な結果となりましたが、天候もよく、紫外線は気になるものの、生徒達は日光からのエネルギーをもらい、夜はぐっすり眠れ、今日からの学習活動に集中して取り組んでほしいと思っています。

|

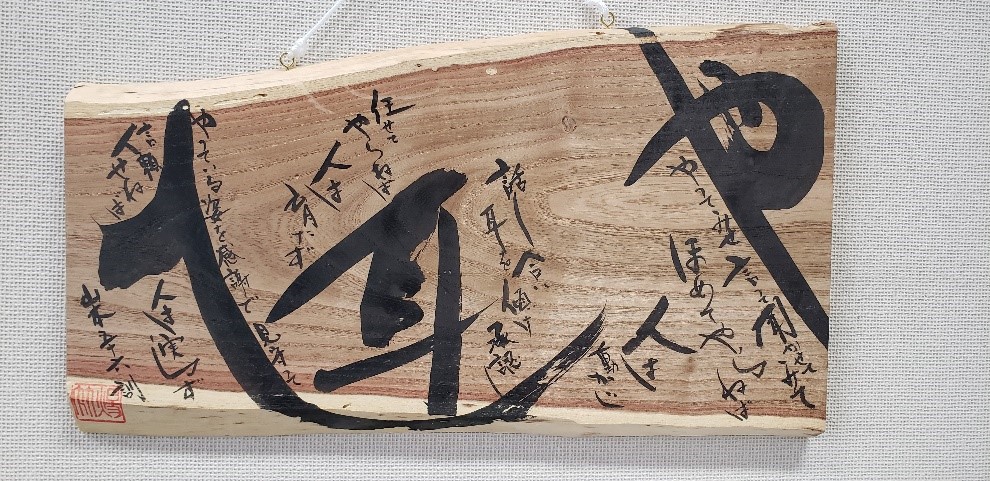

2023.4.28 Fri.

本日より、校長ブログを開設いたします。

1週間に1〜2回程度、本校の特色や私の思いをお伝えしていきます。

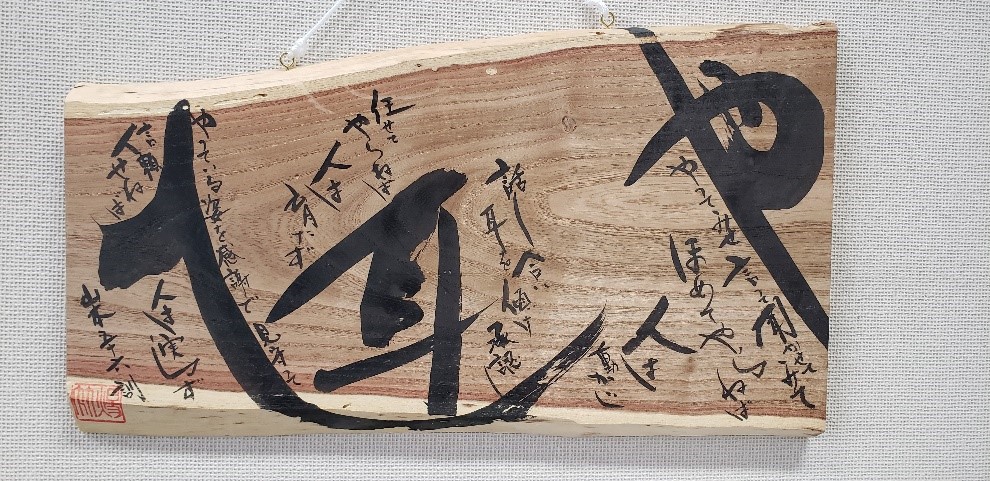

今回は、私の揺るぎない信念を記した1枚の木書を紹介します。

これは、以前、勤めていた宮城県白石工業高校の先生方から学校を離任するときに

いただいたものです。

さて、何と書いてあるでしょうか。

ここには3つの言葉が記されています。

○ やって見せ 言って聞かせて やらせて見せ ほめてやらねば 人は動かず

○ 話し合い 耳を傾け承認し 任せてやらねば 人は育たず

○ やっている 姿を感謝で見守って 信頼せねば 人は実らず

この言葉を常に胸に秘めて、本校で学ぶ生徒はもとより教える先生方も輝き、今よりも

魅力ある学校にするために頑張っていきます。

|